An einer Zigarette ziehend, eine Bierflasche in der Hand, etwas teigig vom Krach im Musikkeller, den Trubel des Sommerfestes beobachtend, wo die Menge Schutz vor dem Gewitter unter dem Eingang und Zeltblache suchte, zupfte jemand an den Ärmeln; es war Sophia, die vorwurfsvoll auf den Glimmstengel deutete und an die vergangene Wette erinnerte.

«Das war eben letztes Jahr und jetzt hat ein neues begonnen.» Eine ziemlich dumme Ausrede.

Da müsse sie halt Robert nochmals schlagen, was ja für sie eine Kleinigkeit sei, ob ich denn Robert nochmals anfragen könne.

Sie schlug dann noch vor, alternierend ein Tag zu rauchen und am anderen nicht, was irgendwie vernünftig tönt, in der Umsetzung wohl wieder an der Disziplinlosigkeit scheitern wird.

Geschickt wurde das Gespräch auf Pippi Langstrumpf und Michel von Lönneberga verlagert, was bei ihr aktuell hoch im Kurs ist, besonders jene Episode, wo Michel mit einem Suppentopf auf dem Hof herum rennt; rührend, dass die Geschichten von Astrid Lindgren immer noch von den Kindern geliebt werden.

Guilty?

Belle Époque

Als sich die europäischen Grossmächte am Ende des 19. Jh. gerade mal nicht bekriegten, begann ein wirtschaftlicher, kultureller und technischer Aufschwung, der im Nachhinein als belle époche bezeichnet wird. In der Malerei florierte der Impressionismus (Cézanne, Picasso, Klim), in der Musik die Spätromantik (Mahler, Débussy), in der Literatur der Naturalismus (Zola, Tschechov, Rilke) und in der Architektur der Jugenstil. In den Städten entstanden die breiten Boulevards, Flaniermeilen für das Bürgertum. Diese Zeitspanne endete mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges, als der Nationalismus der europäischen Staaten eine Beilegung von politischen Krisen nicht mehr ermöglichte und der Krieg als legitimes Mittel angesehen wurde.

Oberst Bleuler, ein Sprössling eines Seidenfabrikanten, liess es sich nicht nehmen, für sich und seiner Familie dem Zeitgeist entsprechend eine Jugenstil Villa erbauen zu lassen, die heutige Villa Bleuler.

Unter Denkmalschutz stehend beherbergt die Villa aktuell das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft, der hübsche, kleine Park ist frei zugänglich. Tja, Wissenschaftler sollte man sein.

Expedition Dreibündenstein

Da war sie, die grosse «Hochgebirgsexpediton» mit der Familie; obwohl im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt, die ganze Marketingmachinerie im Chat hochgefahren wurde, waren es am Schluss doch nur die drei verwegenen Musketiere, die sich der Herausforderung und Gefahren der Rundwanderung Dreibündenstein stellen wollten; die anderen faulen Würmer verbrachten den Tag lieber in der Nähe des kühlen Nasses bei Eiscrème und Bier als sich die Tortur einer Wanderung zu stellen.

Die Wanderung von Branbrüesch nach Feldis ist sehr hübsch und friedlich, vorbei an Wiesen, Weiden, Skiliften, kleinen Tümpeln, Alpwirtschaften, Alpenrosenheiden und Hochmooren.

Der Dreibündenstein ist kein Berggipfel, sondern eine Grenzmarkierung auf einer Hochebene, der die drei umliegenden Talschaften symbolisiert. Die Route ist beliebt bei Wanderern und Bikern, obwohl der Weg teilweise schmal und steil ist.

Das Endziel Feldis, auf einer Sonnenterrasse gelegen, mit anschliessender Gondelfahrt über den Hinterrhein belohnt die Mühen des Tages. Ah, noch ein Tip: da die Baumgrenze tiefer liegt, wäre Sonnencrème einen super Sache, ansonsten der Familienchat sich wieder mit diversen Sprüchen über das Tomatengesicht lustig macht.

Römer und andere Katastrophen

Das Stück des Weges bietet auf kleinem Raum eigentlich alles: hübsche, schmale Wege dem Fluss entlang, Wälder, Industrieanlagen, Binnenhäfen, graue Agglomeration mit Wohnsilos, Altersheimen, Tennis Plätzen und last but not least die dritt grösste Stadtes des Landes. Ah, da fehlt noch die ehemalige Grossstadt der Römer, Augusta Raurica, die zur ihrer Blütezeit immerhin etwa 15000 Einwohner zählte, von der allerdings als restaurierte Ruinen nur das Theater, Amphitheater und ein Tempel übrig geblieben ist; das Gelände ist weitläufig, bedeckt mit Wiesen, Weiden und Einfamiliensiedlungen. Auf den Rundwegen stehen viele Schautafeln, die Leben und Sterben der Römer in der Stadt schildern. Der Untergang der Stadt begann vor gut 1600 Jahren, als in den Wirren der Völkerwanderung die Stadt langsam aufgegeben wurde und zerfiel, der Handel begann sich in die nahe gelegene Stadt Basel zu verlagern.

Die Region ist unrühmlich bekannt geworden, als 1986 nach einem Brand in einem Chemiewerk durch das Löschwssser alles Leben im Rhein bis nach Mannheim ausgelöscht wurde. Neben den üblichen Chemiekonzernen sind auch die Rheinsalinen hier anzutreffen; alle profitieren von der Nähe des Binnenhafen Birsfelden und Muttenz, das Tor zum Meer. Über Basel zu schreiben ist wie Wasser den Rhein runter tragen, einfach hingehen, die Geschichte, Kultur, Kneipen und Dialekt bewundern.

Seeburg

Die Geschichte des Seeburgparkes ist eng verknüpft mit dem Seidenhandel und – fabrikation in der Stadt. Bereits seit dem Mittelalter florierte der Handel mit der Seide; aus den oberitalienischen Städten wurden die Ballen nach Zürich geliefert, zu Tuch und Strümpfen verarbeitet und in die umliegenden Ländern und Städte wie Wien und Polen weiter exportiert. Im 16. Jh. gelang die Zucht der Seidenspinnerraupen, wodurch auch Seidenspinnereien in der Stadt entstanden.

Einer der Familien, die kräftig an Produktion und Handel mit Seide verdiente, war die Familie Bodmer. Mitte des 19. Jh war es gang und gäbe, das sich die reichen Kaufleute ausserhalb der Stadt riesige Parkanlagen und Villen erbauen liessen; vor gut 150 Jahren umfasste die Stadt nur gerade den Bereich der heutigen Innenstadt und zählte bescheidene 17000 Einwohner. So beschloss auch Heinrich Bodmer, in der ländlichen, von Landwirtschaft und Rebbergen geprägten Vorortsgemeinde Riesbach (heute Seefeld Quartier) ein Standes gemässes Anwesen zu bauen, die Seeburg.

Der heutige Quartierpark, versteckt hinter einem hohen Zaun, ist nur noch ein Abglanz des ursprünglichen, umfasst noch ein Drittel der Fläche und ist bar der Villa, die in einer Nacht- und Nebelaktion einfach abgebrochen wurde, was wiederum die Sradt veranlasste, das Grundstück zu kaufen und dem Quartier zur Verfügung zu stellen.

Hübsch ist der alte, verwunschene Baumbestand und das Blumenlabyrinth; seit geraumer Zeit ist auch der Merkurgarten hierher gezügelt, der vorher auf dem Dach eines nahen Lebensmittelladens stand; hier wird der Versuch des urban gardening geprobt, was aber hier etwas zu versanden scheint. Überhaupt ist der Park Menschen leer; es liegt die Vermutung nahe, dass die Menschen lieber an den nahen Gestaden des Sees herumlungern als die versteckte Oase aufzusuchen.

Kontraste

Einer der grössten und Kontrast reichsten Anlagen der Stadt ist der Irchelpark; auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule Strickhof entstand in Mitten einer neu geschaffenen Teich-, Wald-, Hügel- und Wiesenlandschaft vor 40 Jahren der neue Campus der naturwissenschaftlichen Fakultäten der Universität Zürich. Als Überbleibsel der Agrarschule ist nur noch der Bauernhof, das Ökonomie- und Schulgebäude und das Tierspital erhalten, die jedoch in die Universität eingegliedert wurden.

Der Campus wird ständig in verschiedenen Bauetappen den wachsenden Bedürfnissen und Studentenzahlen erweitert; der Grundcharakter des Parks ist allerdings seit der Eröffnung gleich geblieben; beliebt bei Joggers, Spaziergängern, Familien, Hundehaltern, Studenten und anderen Pennern wird er rege besucht, benutzt und leider auch vermüllt. Neu sind seit gut 5 Jahren Schautafeln im Park aufgestellt, die von Studenten gestaltet auf die verschiedenen Ökosysteme hinweisen und auf Erhaltung der Biodiversität aufmerksam machen.

Jaja, der Fitness SadoMaso Club und andere Erinnerungen sind auch hier.

Einschreiben bitte

Die Halle war gähnend leer, vielleicht 20 Personen verloren sich an den Geräten und gaben sich Mühe, den Lockdown Speck wegzutrainieren.

Nur wer sich mit digitalen Medien auskennt, kann weiterhin das Angebot nutzen, da es aktuell eine Einschreibepflicht gibt, die nur via App erledigt werden kann, wodurch sicher gestellt wird, das den behördlichen Schutzmassnahmen Genüge getan wird. Ein spontanes Vorbeigehen wird vom Personal an der Eingangskontrolle rüde abgelehnt mit dem zarten Hinweis, dass alle Bedingungen auf der Website und App aufgelistet seien, als ob die willigen Sportler sich stündlich die Zeit nehmen würden, sich durch Ellen lange Anweisungen durchzulesen.

Nichts desto trotz wurde Lernfähigkeit an den Tag gelegt und dem Quälen der Muskeln stand nichts mehr im Wege; falls die Hinweise doch noch genauer gelesen worden wären, wäre vielleicht der Satz aufgefallen, dass die Garderoben geschlossen blieben und es deshalb von Vorteil sei, direkt im Sportanzug zu erscheinen, was durchaus sinnvoll ist, würde da nicht ein erstaunte Raunen im Grossraumbüro ausbrechen, wenn die Mitarbeiter im Sportdress zur Arbeit erschienen.

Die Halle war übrigens auch so leer, weil die meistens Studenten seit drei Monaten gar nicht mehr in der Stadt waren, da die Vorlesungen vor Ort gestrichen wurden.

Doc

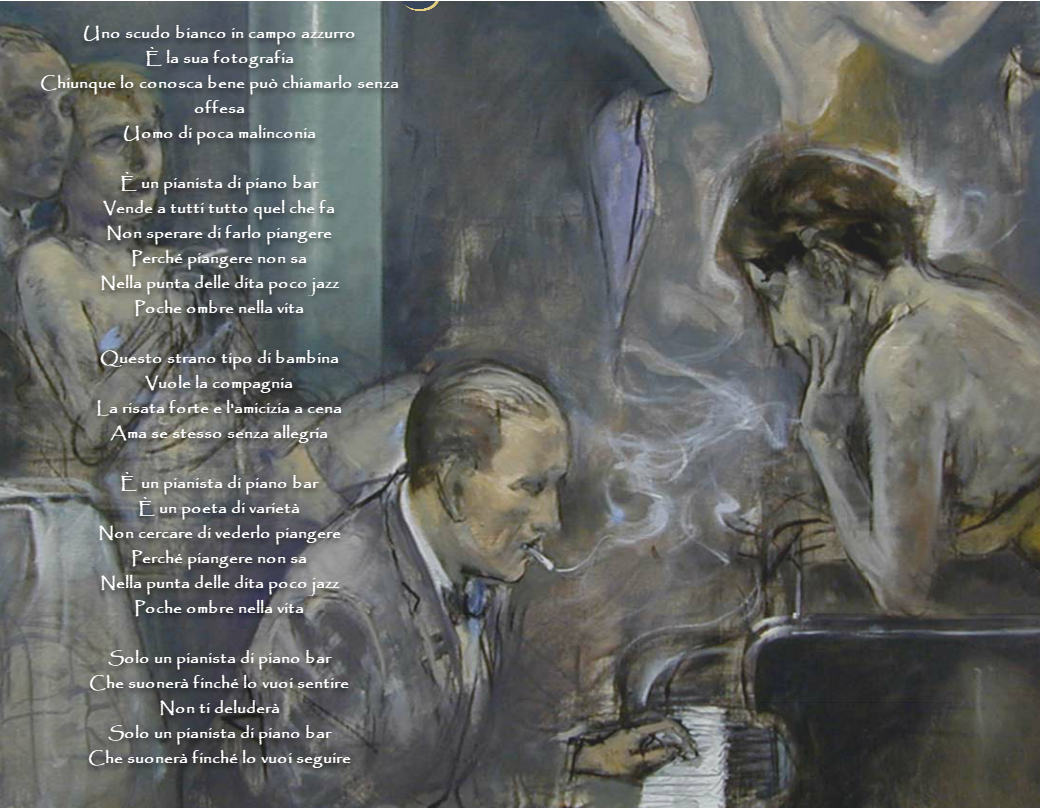

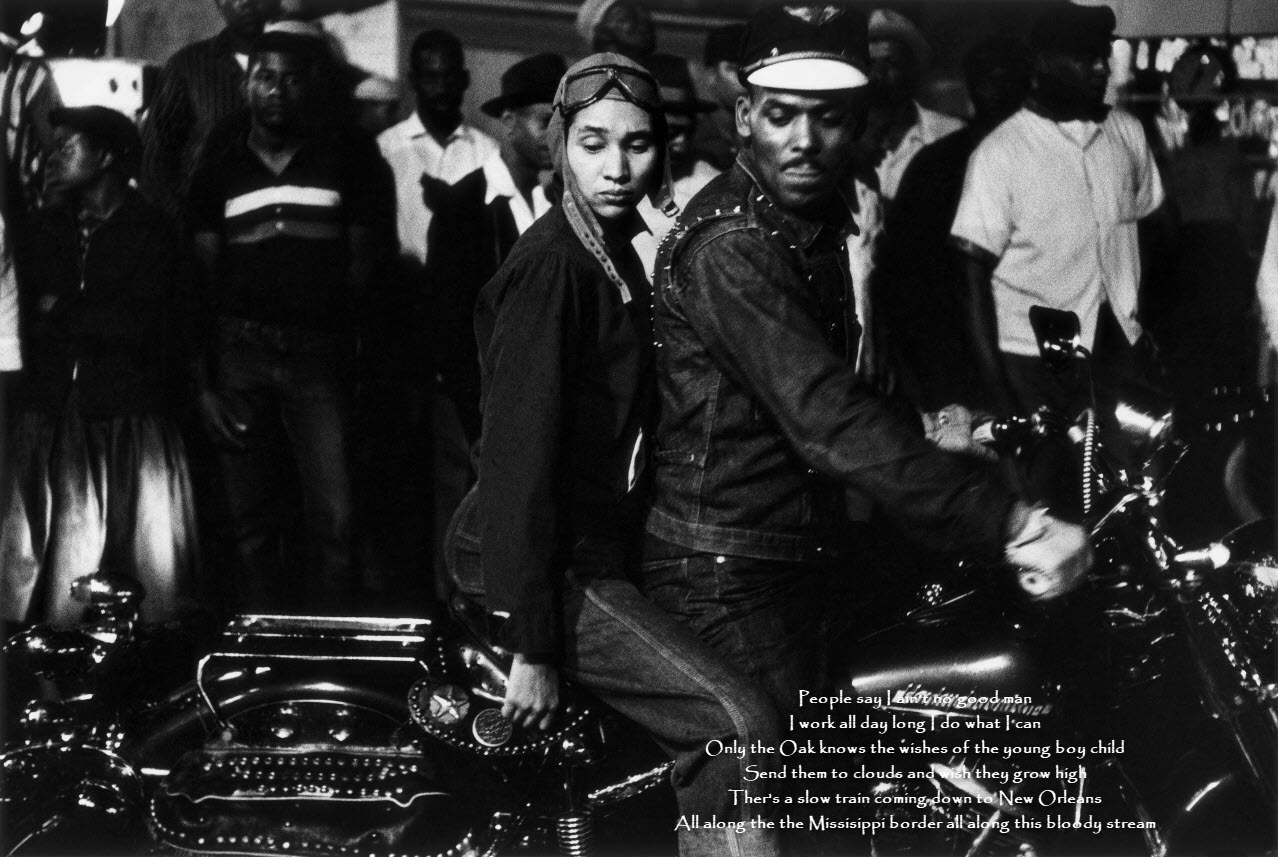

Oak

Der Gutschein

Da war er, der Gutschein für den ausgefallenen Flug; er nennt sich aber nicht Gutschein, sondern Voucher, was englisch ist und auf deutsch eben Gutschein heisst, wie Google translate sagt. Mit dem Erwerb des Vouchers, auch Gutschein genannt, verzichtet der Kunde auf eventuelle Rückzahlungen, kriegt 50.- Bonus und kann den Voucher, auch Gutschein genannt für spätere Flüge brauchen, der Wert ist aber nur im Zusammenhang mit der stornierten Buchung erahnbar.

Ein erster Versuch einer Neubuchung sah ganz viel versprechend aus, bis im Feld Gutschein der Voucher Code einfach nicht erkannt werden wollte. Wie dann ziemlich mickrige Recherchen zeigten, bietet die aktuelle Buchungssoftware die Einlösemöglichkeit des Gutscheines gar nicht an, womit, wie zu lesen war, 80000 Kunden gezwungen werden, den notorisch überlasteten Kundendienst anzurufen, was bei der Menge ziemlich aussichtslos ist. Wie weiter zu lesen war, arbeitet die Firma an der Lösung des Problems.

Irgendwie tröstlich; nicht nur im Saftladen sondern auch bei der Fluggesellschaft entscheidet das Management etwas, was die IT nicht liefern kann und die Frontschweine, sprich Callcenter ausbaden darf.

Es wäre ein Versuch wert, dem Steueramt statt Geld persönliche, nicht einlösbare Vouchers anzubieten, dürfte aber bei diesem humorlosen Amt ziemlich aussichtslos sein.